| Joueb.com

Envie de créer un weblog ? |

ViaBloga

Le nec plus ultra pour créer un site web. |

| Joueb.com

Envie de créer un weblog ? |

ViaBloga

Le nec plus ultra pour créer un site web. |

V Bis L'ATTENTAT de L'HOTEL TERMINUS. BOMBE AU RESTAURANT FOYOT. CASERIO ASSASSINE LE PRESIDENT SADI CARNOT.

A la bombe lancée au Palais-Bourbon succède celle qui, le 12 février 1894, est jetée au café de l'hôtel Terminus près la gare Saint-Lazare. Il est neuf heures du soir. Autour de tziganes, de nombreux consommateurs sont groupés. Foule quelconque, indifférente et paisible gens du quartier, commerçants, petits bourgeois, demi-mondaines, qui, inattentifs aux événements du dehors, sirotent aux flons-flons de l'orchestre un mazagran banal. Soudainement, un bruit assourdissant. Une explosion. Un mort, dix-sept blessés.

Quel est l'auteur de l'attentat ?

Arrêté immédiatement, non sans une lutte acharnée avec l'agent Poisson qui s'efforce de lui barrer la route, il refuse d'abord d'indiquer son domicile « Que je sois de Marseille ou de Pékin, que vous importe ? » dit-il en souriant au commissaire qui l'interroge. Et l'ignorance clans laquelle, durant vingt-quatre heures, il tient la police, permet à ses amis de se rendre dans le petit logement qu'il occupe rue des Envierges, à Belleville, et de le déménager clandestinement. Le second jour de son incarcération, il ne fait plus mystère de son identité et il retrace, sans difficulté ni réticence, les conditions dans lesquelles il a résolu et exécuté son attentat.

Il se nomme Emile Henry. Il a 21

ans. Il est le fils d'un combattant de la Commune, qui, au lendemain

de la Semaine Sanglante, traqué par la police versaillaise et

condamné à mort par contumace, se réfugia en Espagne et rentra en

France avec l'amnistie. Lui-même est né sur la terre d'exil. Il est

le frère de l'agitateur anarchiste Fortuné Henry, orateur de

réunions publiques, non dépourvu d'une certaine éloquence. Il a

suivi les cours de l'Ecole Jean-Baptiste Say, a subi avec succès à

seize ans et demi les épreuves du baccalauréat ès-sciences, a pris

part, un an après, au concours pour l'Ecole Polytechnique à

laquelle il a été admissible. 11 n'a pas persisté dans ses études

et a été successivement employé dans un magasin que possède à

Paris une maison de tissus de Roubaix, puis chez un ornemaniste de la

rue de Rocroi.

Des 1891, il est pleinement acquis aux conceptions

anarchistes mais il se tient à l'écart du mouvement, solitaire,

réservé, studieux, ce qui fait que la police qui, à l'aide de ses

indicateurs dans les milieux libertaires, repère de son mieux les

compagnons les plus ardents et les plus militants, ignore totalement

son existence.

Cependant, sa foi, pour être concentrée, n'en

est que plus agissante et, dans sa haine réfléchie de tout ce qui

est abus ou injustice, il n'a plus d'autre ambition que de frapper au

cœur une société maudite.

Plus peut-être que les

précédentes, la bombe de Terminus, dirigée contre une foule

réputée  inoffensive, cause la stupéfaction et l'épouvante et peu

après, encore qu'il fasse profession de hardiesse d'esprit, mais

comme s'il voulait se faire pardonner par sa clientèle bourgeoise

certaines formules libertaires, Octave Mirbeau tient à ajouter sa

flétrissure à toutes celles qui, dans la presse réactionnaire,

ont accablé l'anarchiste de Terminus. Il va presque jusqu'à

insinuer qu' Henry pourrait bien être de la police « Un ennemi

mortel de l'anarchie, écrit-il, n'eût pas mieux agi. L'ineptie de

cet acte est telle que beaucoup de gens soupçonnèrent en lui une

ingérence policière. Emile Henry affirme qu'il est anarchiste.

C'est possible. Mais l'anarchie a bon dos. C'est une mode aujourd'hui

de se réclamer d'elle, chaque parti a ses criminels et ses fous ».

(34)

inoffensive, cause la stupéfaction et l'épouvante et peu

après, encore qu'il fasse profession de hardiesse d'esprit, mais

comme s'il voulait se faire pardonner par sa clientèle bourgeoise

certaines formules libertaires, Octave Mirbeau tient à ajouter sa

flétrissure à toutes celles qui, dans la presse réactionnaire,

ont accablé l'anarchiste de Terminus. Il va presque jusqu'à

insinuer qu' Henry pourrait bien être de la police « Un ennemi

mortel de l'anarchie, écrit-il, n'eût pas mieux agi. L'ineptie de

cet acte est telle que beaucoup de gens soupçonnèrent en lui une

ingérence policière. Emile Henry affirme qu'il est anarchiste.

C'est possible. Mais l'anarchie a bon dos. C'est une mode aujourd'hui

de se réclamer d'elle, chaque parti a ses criminels et ses fous ».

(34)

Octave Mirbeau raisonne en la circonstance comme un

avocat général, et le sens du geste d'Emile Henry lui échappe

totalement.

Ce geste est, en effet, bien différent de celui d'un

Vaillant dont la signification était claire.

Vaillant

voulait atteindre les parlementaires insoucieux de la misère du

peuple. D'autre part, avant d'aboutir aux conclusions de

l'anarchisme, il avait, pendant plusieurs années, appartenu à des

groupements socialistes. Il y avait acquis la notion de la conquête

des pouvoirs publics devenu anarchiste, mais plus ou moins influencé

par le souvenir de la tactique socialiste, c'est contre les pouvoirs

publics que se tourne sa colère, c'est eux qu'il veut, sinon

conquérir, tout au moins atteindre. De là, sa bombe projetée en

plein Parlement.

Au contraire, Henry est anarchiste,

exclusivement anarchiste: les notions de l'Etat, du Parlement, des

pouvoirs publics, lui sont totalement inconnues. Préoccupé par

dessus tout de l'autonomie individuelle, envisageant surtout dans

la réalisation de l'anarchie, la floraison et l'épanouissement des

aspirations individualistes, il professe le mépris de la foule, de

la foule moutonnière qui, même quand elle n'est pas bourgeoise,

se résigne à la domination bourgeoise, se complaît dans sa

médiocrité et ne tente aucun effort pour s'en évader. C'est ce

qu'il expliquera, au reste, dans sa déclaration au jury «

Devons-nous nous attaquer seulement aux députés, aux magistrats

et aux policiers? Je ne le pense pas; ils ne sont que des

instruments. Les bons bourgeois qui, sans être revêtus d'aucune

fonction, touchent cependant leurs coupons et vivent oisifs des

bénéfices produit par les ouvriers, doivent avoir leur part de

représailles. Et non seulement eux, mais encore tous ceux qui sont

satisfaits de l'ordre actuel, qui applaudissent aux ordres du

gouvernement, ces employés à 300 et à 500 francs par mois qui

haïssent le peuple encore plus que les grands bourgeois, cette masse

bête et prétentieuse qui se range toujours du côté du plus fort,

clientèle ordinaire du Terminus et autres grands cafés. Voilà

pourquoi j'ai frappé dans le tas sans choisir mes victimes ».

Non seulement, au cours de l'instruction, il revendique hautement

la responsabilité de la bombe de Terminus, mais il se dénonce

encore comme l'auteur de celle de la rue des Bons-Enfants- La police

ne veut point le croire, elle a soupçonné, inquiété et arrêté

tant et tant de gens comme auteurs présumés de l'explosion du

commissariat, qu'il lui est pénible d'avouer ses bévues prolongées,

et Emile Henry en est réduit, pour la confondre, à accumuler les

preuves de sa culpabilité.

En Cour d'assises, où il

comparaît les 28 et 29 avril, sitôt terminé le réquisitoire de

l'avocat général Bulot, Henry est debout, et d'une voix nette,

claire, retentissante, dans une forme d'une correction littéraire

parfaite, il fait une déclaration qui, par sa hardiesse et sa

sincérité, frappe de stupeur magistrats et jurés:

Vous

connaissez, commence-t-il, les faits dont je suis accusé l'explosion

de la rue des Bons-Enfants qui a tué cinq personnes et déterminé

la mort d'une sixième, l'explosion du café Terminus qui a tué une

personne, déterminé la mort d'une seconde et blessé un certain

nombre d'autres, enfin six coups de revolver tirés par moi sur ceux

qui me poursuivaient après ce dernier attentat.

Les

débats vous ont montré que je me reconnais l'auteur responsable de

ces actes.

Ce n'est donc pas une défense que je veux vous

présenter. Je ne cherche en aucune façon à me dérober aux

représailles de la société que j'ai attaquée.

D'ailleurs,

je ne relève que d'un seul tribunal, de moi-même et le verdict de

tout autre m'est indifférent.

Je veux simplement vous donner

l'explication de mes actes, et vous dire comment j'ai été amené à

les accomplir.

Je suis anarchiste depuis peu de temps. Ce

n'est guère que vers le milieu de l'année 1891 que je me suis lancé

dans le mouvement révolutionnaire. Auparavant, j'avais vécu dans

des milieux entièrement imbus de la morale actuelle. J'avais été

habitué à respecter et même à aimer les principes de patrie, de

famille, d'autorité et de propriété.

Mais les éducateurs de

la génération actuelle oublient trop fréquemment une chose, c'est

que la vie avec ses luttes et ses déboires, avec ses injustices et

ses iniquités, se charge bien, l'indiscrète, de dessiller les yeux

des ignorants et de les ouvrir à la réalité. C'est ce qui

m'arriva, comme il arrive à tous. On m'avait dit que cette vie était

facile et largement ouverte aux intelligents et aux énergiques, et

l'expérience me montra que seuls les cyniques et les rampants

peuvent se faire bonne place au banquet.

On m'avait dit que

les institutions sociales étaient basées sur la justice et

l'égalité, et je ne constatai autour de moi que mensonges et

fourberies.

Chaque jour m'enlevait une illusion !

Partout où j'allais, j'étais témoin des mêmes douleurs

chez les uns, des mêmes jouissances chez les autres.

Je ne

tardai pas à comprendre que les grands mots qu'on m'avait appris à

vénérer, honneur, dévouement, devoir, n'étaient qu'un masque

voilant les plus honteuses turpitudes.

Il continue en ces

termes :

Dans la lutte, j'ai porté une haine

profonde, tous les jours ravivée par le spectacle répugnant de

cette société où tout est bas, tout est louche, tout est

malpropre, où tout entrave l'expansion des passions humaines, les

tendances généreuses du cœur, le libre vol de la pensée.

J'ai

pourtant voulu, autant que je le pouvais, frapper fort et justement.

Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclarée à la

bourgeoisie, nous ne demandons aucune pitié.

Nous donnons la

mort et savons la subir. C'est pourquoi j'attends votre verdict avec

indifférence.

Je sais que ma tête ne sera pas la dernière

que vous couperez car les meurt-de-faim commencent à connaître le

chemin qui conduit au « Terminus et au « Restaurant Foyot ». Vous

ajouterez d'autres

noms à la liste sanglante de nos morts.

Pendus à Chicago, décapités en Allemagne, garrottés à

Xérès, fusillés à Barcelone, guillotinés à Montbrison et à

Paris, nos morts sont nombreux mais vous n'avez pas pu détruire

l'anarchie. Ses racines sont profondes elle est née au sein d'une

société pourrie qui s'affaisse elle est une réaction violente

contre l'ordre établi elle représente les aspirations d'égalité

et de liberté qui viennent battre en brèche l'autoritarisme actuel.

Elle est partout. C'est ce qui la rend indomptable, et elle

finira par vous vaincre et par vous tuer.

Voilà, Messieurs

les jurés, ce que j'avais à vous dire.

Vos lois imposant à

tout accusé un défenseur, vous allez maintenant

entendre mon avocat.

Mais ce qu'il pourra vous dire n'infirme

en rien ce que j'ai dit. Mes déclarations sont l'expression exacte

de ma pensée. Je m'y tiens intégralement.

Au bout d'une

heure de délibération, le jury rend son verdict affirmatif sur

toutes les questions, aussi bien en ce qui concerne l'explosion du

Terminus que l'attentat de la rue des Bons-Enfants il est muet sur

les circonstances atténuantes.

Qu'avez-vous à dire sur

l'application de la peine ? demande le président à Emile Henry.

Rien j'accepte le verdict, quel qu'il soit.

La

Cour prononce contre Emile Henry la peine capitale.

Vous avez

trois jours francs pour vous pourvoir en cassation, ajoute le

président.

D'un geste rapide et dédaigneux, Emile Henry

indique qu'il renonce à ce suprême recours, et, toujours calme, se

redressant, il lance avant de sortir ce dernier appel aux compagnons,

après avoir sondé longuement les profondeurs de la salle

d'audience :

Courage, Camarades Et vive l'anarchie

Il

refuse de signer et son pourvoi en cassation et son recours en grâce.

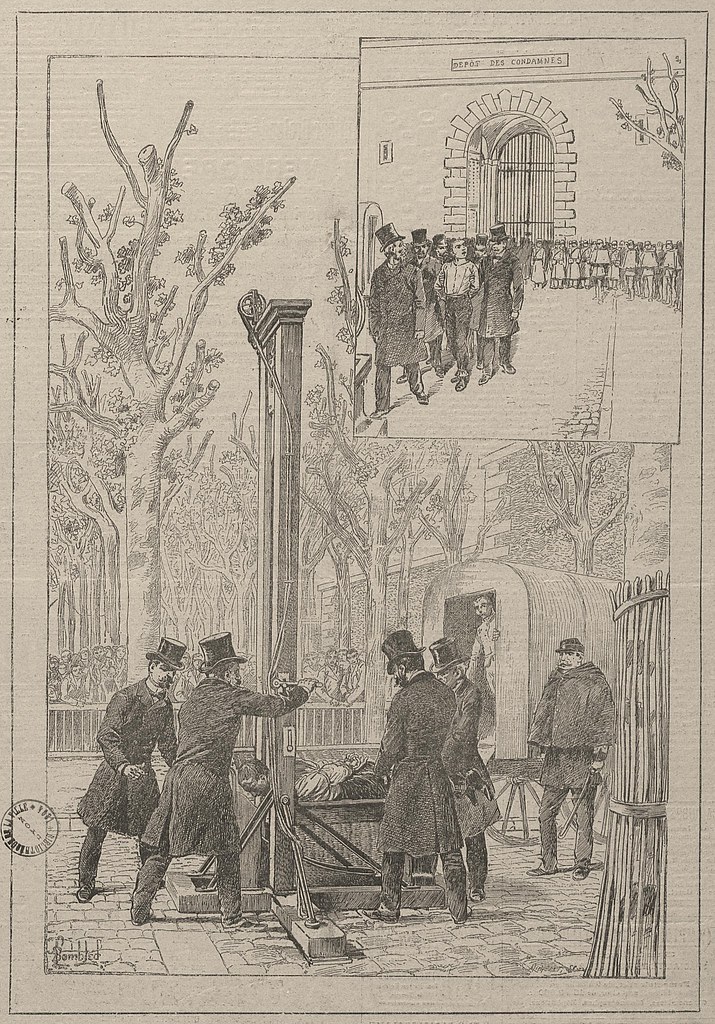

Son exécution a lieu trois semaines plus tard, le 21 mai 1894, par

un vent sec et dur qui glace, sous un ciel ardoisé, moutonnant,

d'une transparence blême. Les mesures des grands jours sont prises

par la police aux abords de la guillotine cinq cents gardiens de la

paix, quatre cents gardes à pied, cent soixante gardes montés, sont

disposés place de la Roquette toutes les rues avoisinantes sont

barrées.  G. Clemenceau, qui a assisté à la lugubre

opération, en a retracé, le lendemain, une description saisissante

dans un article de La justice, dont il convient de reproduire

quelques fragments :

G. Clemenceau, qui a assisté à la lugubre

opération, en a retracé, le lendemain, une description saisissante

dans un article de La justice, dont il convient de reproduire

quelques fragments :

Trois hommes, en redingote avec

chapeau haute forme, dirigent trois ouvriers en costume de travail

bourgeron, pantalon de toile bleue. Les trois bourgeois sont le

bourreau et ses deux aides l'un d'eux est son gendre, me dit-on. L'un

des valets du bourreau est son fils. On a soupe en famille, et puis

l'on est parti bravement pour le travail.

Peu à peu, les pièces étalées

sur le sol prennent une signification.

Deux traverses, encastrées

en croix, reposent sur les dalles. Elles sont dûment calées, et M.

Deibler, avec son niveau d'eau, vient s'assurer qu'on fait à sa

machine une base bien horizontale. On me fait remarquer qu'on

n'enfonce pas un clou. Rien que des vis. Pas un coup de marteau.

C'est beau, le progrès. Les montants se dressent, couronnés d'une

traverse que surmonte une poulie. On monte le couteau, qu'on fait

glisser dans sa rainure on installe la bascule qu'on fait jouer. M.

Deibler en personne place le baquet pour la tête et l'enveloppe

d'une sorte de petit paravent de bois qui arrêtera l'éclaboussure

du sang. Le panier pour le corps gît tout à côté de la bascule,

près du fourgon à destination d'Ivry.

Il fait jour, maintenant,

ou à peu près. On vient d'éteindre les becs de gaz. Je regarde la

prison, et, stupéfait, je lis au-dessus de la porte « Liberté,

Egalité, Fraternité ». Comment a-t-on oublié d'ajouter « Ou la

mort » ? ?

Tout est prêt. La machine attend. Elle est

misérable à voir, avec son triste Deibler. L'aspect d'une de ces

machines agricoles qu'on voit dans les concours.

Tandis que

je songe ainsi, l'équipe ne reste point inactive. Les ouvriers sont

montés dans le fourgon pour quitter leur costume de travail. Ils

reparaissent, tout de noir vêtus, coiffés de chapeaux haut de

forme.

M. Deibler, faisant d'un coup d'oeil

sa dernière inspection, aperçoit un balai posé en travers d'une

échelle couchée le long du trottoir. Il traverse la place et remet

le balai délinquant dans l'alignement. Cet homme, évidemment, aime

la belle ordonnance des choses.

Le soleil est levé. Le

bourreau, suivi de ses hommes, franchit le seuil de la prison.

Maintenant, c'est le réveil et l'horrible préparation. Il fait

grand jour. La haute maison d'en face a ses balcons noirs de

spectateurs.

Sur le toit, des groupes d'hommes et de femmes avec

des lorgnettes. Les conversations vont leur train.

Je songe

au condamné qu'on tenaille moralement de l'autre côté du mur.

L'instant fatal approche l'anxiété croît. Un silence de mort. Des

pierrots se poursuivent, piaillant, bataillant sur le pavé. Dans le

silence de l'attente, c'est un événement. Un cheval hennit. Les

gendarmes, alignés devant la machine, ont mis sabre au clair.

On entend le bruit des barres de fer qui tombent. La grande

porte s'ouvre, et, derrière l'aumônier courant à la bascule, Emile

Henry paraît, conduit, poussé par l'équipe du bourreau. Quelque

chose comme une vision du Christ de Munkacszy, avec sa face

affreusement pâle semée de poils rouges rares et tourmentés.

Malgré tout, l'expression est encore implacable. L'homme ligoté

s'avance d'un pas rapide, malgré les entraves.

Il jette un

regard circulaire, et, d'une voix rauque, mais forte, lance

convulsivement ces mots « Courage, camarades, Vive l'anarchie ».

Et, se hâtant toujours, il ajoute à mi-voix « Ah ça, on ne peut

donc pas marcher ? ». Puis, arrivé à la bascule, un dernier cri «

Vive l'anarchie 1 ».

Un aide a brusquement enlevé la veste

noire jetée sur les épaules.

J'aperçois la chemise blanche,

qui laisse le cou nu, les mains liées derrière le dos. Le corps,

sans résistance, est poussé sur la bascule qui glisse.

Un bruit

sourd, comme d'une masse qui écrase et broie. C'est fait.

Un

mouvement de la bascule fait sauter le corps dans le panier.

M.

Deibler y joint la tête et projette, avec elle, la sciure sanglante

du baquet. Le panier est déjà dans le fourgon qui part au grand

trot, suivi de la gendarmerie et de la voiture du bourreau. La

machine maintenant luit, grasse de sang qui dégoutte.

J'emporte

de cette boucherie une telle impression de dégoût et d'horreur, moi

qui ai vécu six ans dans les hôpitaux, qu'aucun d'eux (les

partisans de la peine capitale) ne pourrait, me semble-t-il, résister

à cette épouvantable leçon de choses. Ce n'est rien de lire dans

les journaux « Henry a été guillotiné ce matin ». Il faut avoir

vu la scène de froide sauvagerie pour que, de la révolte du barbare

inconscient, jaillisse un peu d'humaine pitié. Que les partisans de

la peine de mort aillent, s'ils l'osent, renifler le sang de La

Roquette nous causerons après. (35)

Maurice

Barrès, qui a également été témoin de l'exécution, traduit,

dans les termes suivants, les impressions plus particulièrement

psychologiques qu'il a ressenties et les leçons qu'il tire de

l'effroyable spectacle :

Mon regard, désormais,

ne devait plus quitter ce visage où je pensais surprendre les

mouvements suprêmes de son âme qui m'absorbait tout entier. Autour

du souvenir très précis que j'ai gardé, il ne me reste du décor

composé par la place, les troupes, le public et la guillotine, rien

que l'impression d'un nuage incertain et bas, où il apportait la

beauté tragique de sa révolte et de sa poitrine blanche largement

découverte.

Cependant, Emile Henry concentrait tous ses efforts

pour projeter hors de lui et imposer à tous l'image ennoblie qu'il

se faisait de lui-même quand il commettait ses attentats. Il s'était

promis de mourir en héros d'une idée.

Nul doute qu'il eût

préparé son cri. Il le jeta sans grande force, mais avec fureur et

dans une agitation qui pourtant ne manquait point d'autorité «

Courage, Camarades, Vive l'anarchie ». Courage, camarades! était-ce

un dernier espoir, un appel ? Voulait-il seulement confesser sa foi,

l'affirmer en termes sanglants? Il répéta « Vive l'anarchie ».

Ce trajet ne dura pas une minute mais, à toutes les époques et

dans toutes les civilisations, celui qui s'entête en face de la mort

a forcé les admirations. Vive l'anarchie était sur bien des lèvres.

Le sang et l'énergie vont susciter au plus profond de l'être

d'étranges émulations.

Cette hideuse mécanique-bibelot, ces

éponges, ce seau malpropre, ces valets déshonorés, n'épouvantent

que les poltrons, ne laissent froides que les brutes, mais écœurent

le penseur et jettent hors de soi l'exalté.

Quand la voiture,

qui m'éloignait de ces scènes honteuses, fut rejointe par le

fourgon du cadavre, fuyant ventre à terre vers Ivry, je vis la foule

saluer celui qu'elle eût voulu écharper sur le trottoir du

Terminus. La matinée du 21 a servi la révolte et desservi la

société. La lutte contre des idées se mène par des moyens

psychiques, non avec les accessoires de M. Deibler. Dans une crise où

il faudrait de hautes intelligences et des hommes de cœur, le

politicien et le bourreau n'apportent que des expédients. (36)

Maurice

Barrès a sur ce point raison les exécutions capitales ne sont point

une solution aux problèmes sociaux et le couperet de Deibler

n'arrête point les tragiques représailles populaires.

Le 19

février 1894, le commissaire de police du quartier de la Sorbonne,

Belouino, escorté de ses agents, convoqué par une lettre signée

Robery, dans laquelle celui-ci annonçait son suicide, se présente à

l'hôtel situé au numéro 69 de la rue Saint-Jacques.

Il force

la porte, laquelle, en s'ouvrant, provoque la chute d'un explosif.

Quatre personnes sont mortellement blessées.

Même attentat mais

sans conséquences graves dans un immeuble du faubourg Saint-Martin.

Le 15 mars, à deux heures trente-cinq de l'après-midi, un

compagnon anarchiste d'origine belge, Jean Pauwels, est lui-même

victime, à l'église de la Madeleine, de l'engin qu'il transporte.

Le 4 avril, au restaurant Foyot, rue de Tournon, explosion

qui blesse Laurent Tailhade. A peine le  poète vient-il de

s'installer qu'est déposée, sur le rebord de la fenêtre près de

laquelle il a pris place, la bombe qui faillit lui coûter la vie.

Lorsqu'il se rend compte de l'explosion, Laurent Tailhade se lève

pour protéger la personne qui l'accompagnait et lui faisait

vis-à-vis, ce qui explique que celle-ci en est quitte pour quelques

égratignures, tandis que lui-même est horriblement mutilé à la

face. De le savoir couché sur un lit de l'hôpital de La Charité

pour plusieurs semaines, tous les folliculaires exultent à l'envie

et rivalisent à qui fera le plus d'esprit sur « le beau geste » et

ses conséquences. (37)

poète vient-il de

s'installer qu'est déposée, sur le rebord de la fenêtre près de

laquelle il a pris place, la bombe qui faillit lui coûter la vie.

Lorsqu'il se rend compte de l'explosion, Laurent Tailhade se lève

pour protéger la personne qui l'accompagnait et lui faisait

vis-à-vis, ce qui explique que celle-ci en est quitte pour quelques

égratignures, tandis que lui-même est horriblement mutilé à la

face. De le savoir couché sur un lit de l'hôpital de La Charité

pour plusieurs semaines, tous les folliculaires exultent à l'envie

et rivalisent à qui fera le plus d'esprit sur « le beau geste » et

ses conséquences. (37)

Le Voltaire s'étant distingué dans ce concert de vilenies,

Laurent Tailhade lui adresse, dès qu'il est hors de danger, la

lettre suivante :

Au Directeur du Voltaire.

Monsieur,  On me communique aujourd'hui quelques vers

publiés à mon sujet dans Le Voltaire du 7 avril. Je ne voudrais

certes pas enlever à M. Rollin une parcelle de la joie intense qu'il

éprouve à se régaler d'une victime qu'il pense délicieusement

choisie par le hasard. ( 38 )

On me communique aujourd'hui quelques vers

publiés à mon sujet dans Le Voltaire du 7 avril. Je ne voudrais

certes pas enlever à M. Rollin une parcelle de la joie intense qu'il

éprouve à se régaler d'une victime qu'il pense délicieusement

choisie par le hasard. ( 38 )

Mais il m'a semblé

piquant de voir s'associer à l'allégresse que procure aux feuilles

bourgeoises le nom de l'homme atteint, un journal qui continue

gravement à se placer sous l'égide du grand apôtre de la tolérance

au XVIIIe siècle.

Mes blessures d'hier ne

peuvent modifier ou détruire des convictions qui continuent à

planer, immuables, dans les régions sereines de 1a pensée et de la

science.

Et je ne regretterai pas un instant ni mes rudes

souffrances ni les bizarres ironies de la destinée si mon sang

répandu peut, comme une rosée féconde, hâter seulement d'une

heure la germination de l'idée nouvelle.

LAURENT TAILHADE.

hôpital

de la Charité, juillet 1894.

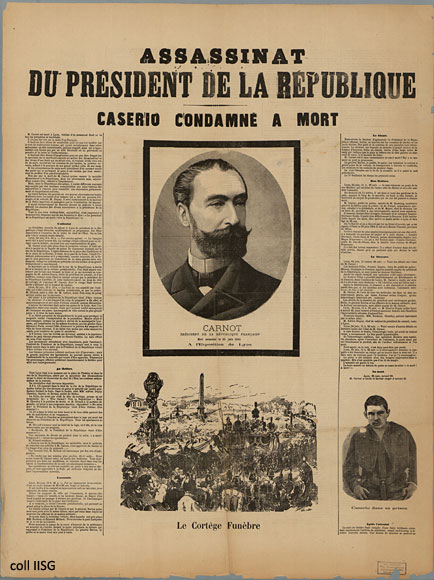

Le 24 juin 1894, attentat

contre le président de la République Sadi Carnot. Celui-ci, venu à

Lyon pour inaugurer une exposition coloniale, se rendait, vers neuf

heures du soir à une représentation

de gala au Grand-Théâtre

lorsque, place de la Bourse, dans son landau, il est frappé en

pleine poitrine d'un coup de poignard.

Il s'écrie « Je suis

blessé ». Il expire trois heures plus tard.

L'auteur de

l'attentat est un anarchiste italien de 20 ans, Caserio

(Santo-Geronimo). Arrêté aussitôt, Caserio explique que, s'il a

tué le président de la République, c'est parce que celui-ci avait

été implacable et avait refusé la grâce de Vaillant. C'est la

raison qu'il donnera à nouveau devant le jury, et il est certain

qu'il ne faut pas chercher à son acte un autre mobile.

La

mort de Carnot fut le prétexte, à Lyon, de scènes d'une sauvagerie

immonde évoquant les Vêpres siliciennes. Pendant deux et trois

jours, une foule ivre et inconsciente, obéissant aux excitations

réactionnaires et aux impulsions du nationalisme le plus bas à

laquelle, bien entendu, se mêlent tous les apaches de la cité –

donne l'assaut, dans les quartiers ouvriers et particulièrement à

la Guillotière, à tout ce qui paraît anarchiste ou italien,

envahit les maisons des suspects, pille, détruit, incendie.

Le

jour où s'ouvre la session des Assises du Rhône, par laquelle sera

jugée Caserio, le président, le conseiller à la Cour, Breuillac,

soucieux de témoigner de son zèle gouvernemental, adresse au jury

l'allocution suivante, tout à fait déplacée dans la bouche d'un

magistrat qui doit avoir, au moins en apparence, quelque souci

d'impartialité dans la direction des débats :

Votre

passage dans cette salle d'audience, messieurs les jurés, marquera

malheureusement dans les annales judiciaires. Depuis Henri IV, aucun

chef d'Etat n'avait péri sous le poignard d'un assassin, et, triste

remarque, en 1894 comme en 1610, c'est un des meilleurs d'entre les

fils de notre patrie qui a été frappé.

Pendant les deux

semaines que nous allons passer ensemble, administrant la justice aux

accusés de toute catégorie, vous pourrez compter sur moi.

J'apporterai dans la direction des débats tout ce que j'ai

d'intelligence et d'énergie. Ne craignez à aucun moment de

provoquer des renseignements et de demander des lumières.

J'espère

que, de votre côté, vous voudrez bien me seconder dans ma mission.

On prétend que c'est le caractère qui manque le plus à nos

générations. Vous démentirez ce jugement, et nous arriverons à la

fin de cette session, portant la tête haute comme des gens qui ont

fait leur devoir et pouvant répéter, avec plus de justice et de

vérité qu'elle n'en avait dans la bouche de son auteur, cette

phrase célèbre Les bons sont rassurés et les méchants tremblent.

Car, pendant qu'un nouveau président de la République,

succédant à son prédécesseur mort au champ d'honneur, tient haut

et ferme le drapeau de l'ordre, garantie de nos libertés, pendant

que les Chambres, sur la proposition du gouvernement, restituent à

la compétence du droit commun des délits dont vous n'étiez saisis

que par un vrai privilège, ici, par le concours de douze citoyens

probes et libres, sortis des entrailles de la nation, nous aurons

puni le forfait d'hier et tenté, dans la mesure de nos forces,

d'écarter le péril de demain.

Appel à la sévérité

d'ailleurs bien superflu, étant donnée l'animosité du jury à

l'égard des anarchistes.  Devant le jury de la Seine, Duval,

Ravachol, Vaillant avaient trouvé des défenseurs dévoués. Dans

tout le Barreau de Lyon, il ne se trouve pas un avocat qui accepte

d'assister Caserio, et c'est alors le bâtonnier de l'Ordre, Me

Dubreuil, qui, se commettant d'office lui-même, présente la défense

de l'accusé. Il le fait, évidemment, en réprouvant vivement les

théories anarchistes de Caserio, en condamnant son acte, en se

bornant à réclamer les circonstances atténuantes tirées, selon

lui, de l'hérédité de Caserio. Il convient d'ajouter que, quel

qu'eût été l'avocat, quels qu'eussent été ses arguments et ses

moyens de défense, le résultat eût été exactement le même.

D'avance, Caserio était condamné à mort (audience du 3 août

1894).

Devant le jury de la Seine, Duval,

Ravachol, Vaillant avaient trouvé des défenseurs dévoués. Dans

tout le Barreau de Lyon, il ne se trouve pas un avocat qui accepte

d'assister Caserio, et c'est alors le bâtonnier de l'Ordre, Me

Dubreuil, qui, se commettant d'office lui-même, présente la défense

de l'accusé. Il le fait, évidemment, en réprouvant vivement les

théories anarchistes de Caserio, en condamnant son acte, en se

bornant à réclamer les circonstances atténuantes tirées, selon

lui, de l'hérédité de Caserio. Il convient d'ajouter que, quel

qu'eût été l'avocat, quels qu'eussent été ses arguments et ses

moyens de défense, le résultat eût été exactement le même.

D'avance, Caserio était condamné à mort (audience du 3 août

1894).

Treize jours après le verdict, le 16 août, il est

exécuté devant la prison Saint-Paul, tandis qu'une foule celle qui

s'était déjà déchaînée dans les rues de Lyon les 25 et 26 juin

hurle à la mort et applaudit le bourreau.

Pour remplacer

Sadi Carnot, le Parlement, réuni en Congrès, à Versailles, élit

Casimir-Périer qui, président du Conseil en fin 1893, s'est signalé

par son hostilité systématique au socialisme, par son esprit de

conservatisme et de lutte contre le mouvement ouvrier et qui, en

cela, d'ailleurs, demeure fidèle aux hautaines traditions de sa

famille puisqu'il est le petit-fils du ministre qui, sous

Louis-Philippe, symbolisa la résistance et organisa la

contre-révolution sur la France libérale de 1830.

(A

suivre) Anna-Léo Zévaès.

Partie précédente : V LA. DYNAMITE PREND LA PAROLE

(34) Le Journal, 19 février 1834.

(35) La Justice, 23 mai 1894.

(36) Le Journal, 22 mai 1894.

(37) Allusion à la phrase prononcée quatre mois plus tôt par Laurent Tailhade et commentant l'acte de Vaillant « Qu'importe la mort de quelques humanités vagues si par elle s'affirme l'individu ! Qu'importent les victimes, si le geste est beau ! ».

(38) Voici un échantillon de l'esprit de M. Rollin (Louis) :

Pif, paf, bing, boum Qui donc étrenne ?

A qui taillade-t-on la peau ?

Au fumiste, à l'énergumène,

Qui, dans son âme tant humaine,

Trouvait jadis le geste beau.

La blessure guérira vite,

On raccommodera la peau.

Mais le peuple narquois invite

L'admirateur de la marmite

A dire si le geste est beau.